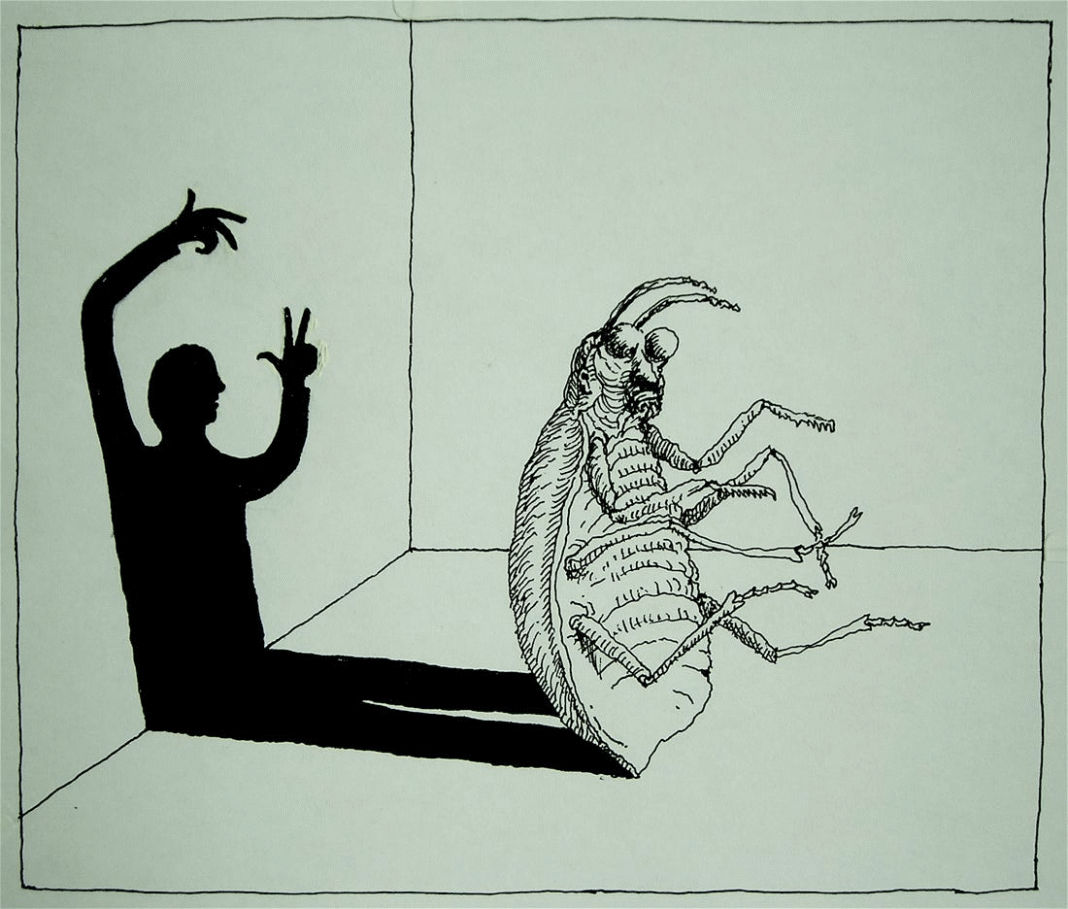

Hablar de Franz Kafka es hablar de un autor cuya sombra se alarga mucho más allá de la literatura. Su nombre dio origen a un adjetivo que atraviesa idiomas y épocas: lo “kafkiano” es ya sinónimo de lo absurdo, lo opresivo y lo incomprensible, de esa sensación de estar atrapado en un laberinto burocrático o existencial del que no hay salida posible. Lo curioso es que Kafka, en vida, apenas fue leído; sus obras más célebres, de La metamorfosis a El proceso, se publicaron póstumamente gracias a la insistencia de su amigo Max Brod, que desobedeció la voluntad expresa del autor de destruir sus manuscritos.

Ese contraste entre el anonimato de su tiempo y la centralidad que hoy ocupa en el canon literario dice mucho sobre la naturaleza de la posteridad. Kafka nunca se consideró un escritor triunfador. Sin embargo, su obra ha acabado convertida en un espejo universal, capaz de hablarle tanto a un lector de entreguerras como a un ciudadano del siglo XXI enfrentado a algoritmos, trámites interminables o estructuras de poder invisibles.

El peso de su influencia va más allá de la literatura. El cine, el teatro, la filosofía y hasta la política han recurrido a Kafka para ilustrar la deshumanización contemporánea. Orson Welles adaptó El proceso en la gran pantalla; autores como Albert Camus o Jorge Luis Borges lo leyeron como a un hermano espiritual; y en la cultura popular, su huella aparece en películas, cómics o series que, al retratar mundos distorsionados, evocan inevitablemente lo kafkiano.

Otro aspecto fascinante es cómo su vida y obra han sido reinterpretadas a lo largo del tiempo. Durante la Guerra Fría, Kafka fue reclamado tanto por intelectuales occidentales como por disidentes en Europa del Este, que veían en él una denuncia velada de la opresión totalitaria. En la actualidad, con sociedades atravesadas por el exceso de información y la despersonalización digital, sus personajes siguen resultando extrañamente familiares.

Leer a Kafka, un siglo después, no es solo un ejercicio literario. Es un recordatorio incómodo de la fragilidad del individuo frente a fuerzas que apenas comprende. Quizá por eso sus páginas nunca envejecen: porque más allá del surrealismo y la ficción, Kafka escribió sobre una condición humana que se repite, transformada, en cada generación.

Para profundizar en este mundo abismal, este episodio de Grandes Infelices, el podcast de la editorial catalana Blackie Books presentado y dirigido por el escritor Javier Peña (autor de “Tinta invisible”, “Agnes” e “Infelices”), te encantará.